テロワールを気候、歴史、人など地域全体で共創される価値と定義し、科学的根拠に基づくブドウ・ワイン生産や、経営の革新、消費者等の参加、地域の協力・連携等を促進し、関係人口の拡大や地域経済の循環等の持続可能な「ワイン産地北海道」を実現し、その発信により世界に通じる新たな競争力を生み出します。

文化、技術、環境、経営、地域経済、人材育成、地域協力など、包括的なワイン産地形成の観点から 「サスティナブル・テロワールの目標」を設定します。

今年で5回目となる「北海道ワインシンポシオン」は「札幌エルプラザ」にて行います。

北海道の醸造⽤ブドウ・ワイン関連研究者・⽣産者・関係者が⼀堂に会し、現在の北海道のワイン教育研究・生産・地域連携についての状況を把握するとともに、ワイン産業やそれを取り巻く地域の持続可能性を⾼めるための意識を共有する場として開催します。

| 開催日時 |

∗オンラインでの配信を予定 |

|---|---|

| 主催 | 北海道⼤学 北海道ワイン教育研究センター |

| 共催 | 北海道-ワインプラットフォーム・北海道プライムバイオコミュニティ・JETRO・北海道大学大学院農学研究院/国際食資源学院 |

| 場所 |

|

| 参集範囲 |

|

| 参加費 | シンポジウム 無料、交流会 4,000円(学生 2,000円) |

| 参加申し込み |

下記 URLからお申し込みください。 https://forms.gle/r374bAgZbJXSrGtk8 ※申込みフォームが開きます。 |

| 締め切り | 令和8年2月5日(木) |

| お問い合わせ |

北海道大学 北海道ワイン教育研究センター TEL:011-706-2538 Email:winec@agr.hokudai.ac.jp |

| 詳細 |

【ご案内チラシ】 ※PDF(ご案内チラシ)が開きます。 |

2026.01.30

近年、北海道内では醸造⽤ぶどう栽培の新規就農者が増加し、ワイナリーも73軒(2025年9月末現在)まで増加傾向にあります。北海道-ワインプラットフォームでは、技術的な⽀援を継続してきました。本セミナーは、ワインづくりに重要な醸造の観点からサンプルのブドウ果汁とワインを⽤いて理化学分析実習を学ぶ機会です。

| 開催日時 | 令和7年12月3日(水)9:00~17:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

| 場所 |

北海道ワイン教育研究センター棟(北海道大学農学部本館前 白と緑の建物) |

| 参集範囲 |

⾼品質なワインづくりに向けて、ぶどう果汁やワインの分析の基礎を学びたい⽅ 醸造⽤ぶどう栽培、ワイン製造に携わる⽅(酒類製造免許を取得予定の⽅含む) |

| 定員 |

12名 ※定員を超えた場合は、過去に北海道ワインアカデミーにて分析実習を体験していない方を優先します。 |

| 参加申し込み |

下記 URLからお申し込みください。 https://forms.gle/vNKvjYHa3Wh4ifhaA ※申込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業受託コンソーシアム NPO法人ワインクラスター北海道 担当:沼田 Email:info@winecluster.org |

2025.11.04

北海道-ワインプラットフォームでは、これまでワイナリー等の栽培・醸造技術の向上、品質の安定に役立つための支援を行ってきました。道内では、ワイナリー数の増加とともに地域のワイン関連事業を通じたワインツーリズム等の観光事業なども活発化していますが、さらなる振興策の拡大が課題となっています。

北海道大学 北海道ワイン教育研究センターでは、産官学の連携推進により研究開発成果をワイナリー等に還元するための企画・構想を進めています。本セミナーは、これらの取り組みの紹介とともに、参加企業様のワイン関連事業や地域活性化、技術開発等への取り組み、共同事業等へのアイデアについての意見交換を行う貴重な機会です。セミナー終了後は、同会場にて軽食と、ワインとお茶等をご用意した懇親会を開催します。ぜひ登壇者・研究者・参加企業様とご交流ください。

| 開催日時 | 令和7年11月20日(木)15:30~18:00(予定) |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

| 場所 |

北海道ワイン教育研究センター棟(北海道大学農学部本館前 白と緑の建物) |

| 参集範囲 | ワイン振興に向けて興味をお持ちの企業 |

| 参加申し込み |

下記 URLからお申し込みください。 https://forms.gle/WWGkyZf8tkKTWVEb9 ※申込みフォームが開きます。 ※道外所在の事業者はオンライン参加可、URLを別途お送りいたします。 |

| 締め切り | 令和7年11月17日(月) |

| その他 |

セミナー終了後、同会場にて懇親会を開催します。 会費:2,500円 |

| お問い合わせ |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業受託コンソーシアム NPO法人ワインクラスター北海道 担当:阿部・沼田 Email:info@winecluster.org 株式会社GB産業化設計 担当:金澤 Email:gbkanazawa28@gmail.com |

2025.11.04

上川地域は、寒暖差の大きい気候と豊かな自然を活かした個性ある上質なワインを生産しています。この度、ワイン販路や媒体・旅行事業者の皆さまをお招きし、地域ブランド化と企業・地域の連携を目的とした視察会を開催します。収穫期の貴重なタイミングで、TADA WINERY(上富良野)・ふらのワイン(富良野)・ドメーヌレゾン(中富良野)の現場を作り手のお話を聞きながら直接ご覧いただける貴重な機会です。ぜひご参加ください。

| 開催日時 | 令和7年9月7日(日)19:00~・9月8日(月)8:00~ |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

| 参集範囲 | 卸、小売、飲食店、ホテル等、ワインの販売および提供事業者 ツアー企画業者、番組・雑誌制作会社等、地域との共同プロジェクトを検討の企業 |

| 定員 |

20名

※各機関からの人数上限をお願いする場合がありますのでご了承ください。 |

| 参加費 |

14,000円(当日集金)

※7日前以降のキャンセルは料金の一部を頂戴する場合があります。 ※9月8日の集合(旭川駅)から解散(旭川空港または旭川駅)までの移動交通費(バス代)の負担は不要ですが、上記以外の移動および宿泊は各自でご手配ご負担ください。 |

| 参加申し込み |

下記 URLからお申し込みください。 https://forms.gle/U5fadPbH3P7XYHNp8 ※申込みフォームが開きます。 ※お申込み確定後、行程・集合場所等の詳細を個別にご案内いたします。 |

| 締め切り | 令和7年8月31日(日) |

| お問い合わせ |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業受託コンソーシアム |

2025.08.01

本セミナーでは、ワインアカデミーの参加要件に満たない方や受講後のさらなる技術向上を希望する方を対象に、ワインづくりに重要な栽培の観点から「 醸造用ぶどう栽培の基礎土壌診断・病害虫防除・品種特性 」を実地にて学びます。

| 開催日時 | 令和7年8月20日 (水)13:00〜16:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道 -ワインプラットフォーム |

| 場所 |

北海道大学 北方生物圏フィールド科学センター「余市果樹園」(余市郡余市町山田町448) ※雨天決行、ただし警報級の大雨や台風の場合は中止となります。 |

| 参集範囲 |

醸造⽤ぶどうの新規就農5年以内または新規就農予定の方 醸造⽤ぶどう栽培中で基礎的な知⾒を得たい⽅ |

| 定員 |

12名程度 ※定員を超えた場合は、過去の同様のセミナー に参加していない⽅、ワインアカデミーを受講していない方を優先します。 |

| お申込み |

下記URLからお申し込みください。 https://forms.gle/NuyDxt7uPchtVnwV8 ※申込みフォームが開きます。事前質問は、8月7日(木)で受付を終了いたします。 |

| お問い合わせ先 |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業受託コンソーシアム Email:emi@winecluster.org |

2025.07.14

令和7年度の土壌診断申込みの受付は終了いたしました。予想を上回るお申し込みをいただき、ありがとうございました。

次年度につきましては未定ですが、決まりましたら随時本ウェブサイトに掲載いたします。

2025.07.01

食品加工研究センターでは、地域の食関連企業の付加価値の高い製品開発等を技術面から支援することを目的にとかち財団と共催で「移動食品加工研究センター&移動食品加工技術センターin 帯広」を開催します。

| 開催日時 | 令和7年7月29日(火)13:30~15:50(16:00~17:00 個別技術相談) |

|---|---|

| 主催 | 食品加工研究センター |

| 共催 | 十勝総合振興局・(公財)とかち財団 |

| 後援 | (公財)北海道中小企業総合支援センター・(一社)北海道食品産業協議会・北海道信用保証協会・(一社)北海道貿易物産振興会・(公財)北海道科学技術総合支援センター |

| 場所 |

十勝総合振興局4階会議室(帯広市東3条南3丁目1番地TEL 0155-26-9046) |

| 参加費 | 無料 |

| 参加申し込み |

下記 URLからお申し込みください。 https://www.hro.or.jp/upload/53922/r70729_ido.pdf ※PDF(申込書)が開きます。 |

| 締め切り | 令和7年7月22日(火) |

| お問い合わせ |

食品加工研究センター 食品技術支援グループ TEL:011-387-4132(担当:田村) |

| 詳細 | https://www.hro.or.jp/industrial/research/food/koho/event.html |

2025.07.01

北大ワインテイスティング・ラボで、北海道のワインを飲みながら、ワインにまつわる楽しいお話をお聞きいただけます。ぜひお誘いあわせの上でお気軽にお越しください!

| 開催日時 | 令和7年7月6日(日)14:00〜15:00(受付開始13:30予定) |

|---|---|

| 主催 | 北海道⼤学 北海道ワイン教育研究センター |

| 場所 |

北海道ワイン教育研究センター棟(北海道大学農学部本館前 白と緑の建物) 札幌市北区北9条西8丁目 |

| 参加費 | 無料(予約不要) |

| 詳細 |

下記PDFをご覧ください ウィークエンドよりみちワイントーク ご案内チラシ ※PDFファイルが開きます。 <ワインテイスティング・ラボ内有料試飲について>

※会場はワインテイスティング・ラボの有料試飲以外の飲食は禁止です。 |

2025.06.30

北海道内の醸造用ぶどう生産者およびワイナリーを対象に、醸造用ぶどうの成分分析を実施いたします。北海道大学もしくは道総研食品加工研究センター(一部北海道立工業技術センター)にて分析を実施し、収穫適期の見極めや醸造に役立つデータを提供いたします。なお、分析結果は「北海道-ワインプラットフォーム」のデータベースとして活用(農園名・ワイナリー名は非公表)いたしますのでご了承ください。

| お申込み |

https://forms.gle/5fXX9QKzpHB2Uidu5 ※お申込みフォームが開きます。 |

|---|---|

| 締め切り |

令和7年7月18日(金)17:00まで ※締切前に募集枠が埋まった場合はお断りすることもあります。 |

| お問い合わせ |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業コンソーシアム事務局

株式会社GB産業化設計 (担当:金澤) |

2025.06.20

北海道-ワインプラットフォームでは、昨年度に引き続き、土壌診断調査を行います。調査分析結果は集計のうえ「北海道-ワインプラットフォーム」のデータベースとして活用いたしますのでご了承ください。

(農園名等は非公表ですが、ヴィンヤードが所在する自治体名は公表する場合があります。)

| 対象者 |

北海道内で数年内にヴィンヤードを開設済みの方、並びにヴィンヤードを新たに開設予定の方

※お申し込み受付後、ご担当者様と圃場の概要や栽植予定、調査日程等について打ち合わせをさせていただき、その後に対応の可否を判断いたします。 |

|---|---|

| 定員 | 3件程度(1件あたりの調査圃場数は3カ所を限度とします。) |

| 内容 |

※結果報告には現地調査後4ヶ月程度を要します。 ※調査は地方独立行政法人北海道立総合研究機構中央農業試験場の研究員が対応します。 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加申込み |

下記 URLからお申し込みください。 https://forms.gle/YpLFZ86KnfLYRVcSA ※申し込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

令和7年8月29日(金)

※締め切り前に募集件数に達した場合はその時点で受付を締め切ります。 |

| お問い合わせ |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業コンソーシアム事務局 電話:011-211-4689 Email:gbkanazawa28@gmail.com |

2025.06.12

北海道産ワインに関心のある方に向けて公開講座を実施いたします。

公益財団法人日本醸造協会の常務理事である後藤奈美氏から日本ワインの現状を、北海道ワインアカデミー名誉校長の田辺由美氏からは世界のワイン事情についてご講演いただきます。オンライン(zoom)でどなたでも無料でご参加いただけます。

| 開催日時 | 令和7年5月13日(火)14:30〜16:40 |

|---|---|

| 主催 | 北海道庁 |

| 受講料 | 無料 オンライン(Zoom)にて開催 |

| 申込み方法 |

下記URLからお申し込みください。 https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=MmRfJbnB ※参加申し込みフォームが開きます。 |

| 締め切り | 5月12日(月)17:00まで |

| お問い合わせ先 |

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道経済部食関連産業局食産業振興課ブランド推進係 電話:011-204-5138 Email:shokusan@pref.hokkaido.lg.jp |

| 詳細 |

下記PDFをご覧ください 北海道ワインアカデミー公開講座 ご案内チラシ ※PDFファイルが開きます。 |

2025.05.01

北海道内でワイン造りに携わる方に対して、栽培・醸造技術およびマーケティングを中心とした経営力のレベルアップにつながる研修会を開催し、道産ワインの品質・ブランド向上を図ります。「基礎コース」と「発展コース」の2つのコースで実施いたします。

| 研修期間 | 令和7年5月~令和8年2月頃 |

|---|---|

| 開催要領 | 令和7年度北海道ワインアカデミー開催要領 |

| 受講料 |

無料(全研修共通) ※ただし、会場までの移動費、宿泊費、食事代は個人負担となります。 |

| 申込み方法 |

下記 URLからお申し込みください。 https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=fJGFYzB8 ※上記以外の申込(電子メールや FAX、郵送、持参等)は受けかねますのでご注意ください。 |

| 締め切り |

令和7年4月14日(月)17:00 まで ※受講者は選考により決定し、別途結果をお知らせいたします。 |

| お問い合わせ先 |

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 ※お問い合わせフォームが開きます。 |

| 詳細 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/107437.html |

2025.04.08

本セミナーでは、北海道‐ワインプラットフォームが積み上げてきた事例に基づき、ヴィンヤードやワイナリー向けの補助・税制の全体像から設備導入や商品開発など、それぞれの段階で考慮すべき点や、補助金申請をするにあたっての留意するポイント等について解説するとともに、可能な範囲で身近な疑問にもお答えします。1名限りの公開質問では、個別のご相談に対し具体的な内容でお答えする貴重な機会です。ぜひ皆様のご参加をお待ちしております。

| 開催日時 | 令和6年12月17日(火) 14時30分~17時15分 |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム(北海道ワインサステイナビリティ推進事業) |

| 場所 |

北海道大学ワイン教育研究センター棟 札幌市北区北9条西8丁目 Googleマップで見る |

| 参集範囲 | 北海道でのワイナリー・ヴィンヤード新規参入予定者および既に事業を行っている北海道内のワイナリー・ヴィンヤード(30名程度) |

| 内容 |

①ヴィンヤード、ワイナリー向けの補助・税制の全体像

②補助金申請にあたっての共通の留意点

※終了後、会場にて交流会を開催予定(参加費1名1,500円当日現金にて集金) |

| 参加費 | 無料 |

| お申込み |

https://forms.gle/ZtMDq6ZBwhqxTDWT6 ※お申込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

12月13日(金)まで ※公開相談希望の方は12/10(火)にお申し込みください。 |

| お問い合わせ先 |

ワインクラスター北海道 (担当:沼田) Email:emi@winecluster.org |

2024.11.25

北海道‐ワインプラットフォームは、これまで新規参入者や既存ワイナリー、支援を行う自治体、ワイン関連企業等からの様々な相談に応えてきましたが、今後も多様な主体が連携したワイン産業の振興は必要不可欠であり、民間企業との連携は重要なポイントであると考えます。本セミナーは「北海道産ワイン」をキーワードに事業展開を行なっている企業の事例を参考とした、北海道のワイン産業が持つ可能性と企業価値の向上、ワイン産地形成に向けた企業との連携について意見交換を行うことを目的として開催します。

| 開催日時 | 令和6年10月24日(木) 14時00分~16時30分 |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム(北海道ワインサステイナビリティ推進事業) |

| 場所 |

北海道ワイン教育研究センター棟ギャラリースペース(旧昆虫学及養蚕学教室) 札幌市北区北9条西8丁目 Googleマップで見る |

| 参集範囲 | 北海道のワイン産業に期待を寄せる民間企業等、関係機関の職員25人程度を想定 |

| 事例発表を 行う企業 |

北海道放送(株)・日本航空(株)・(株)コープトラベル・(株)髙島屋・(一社)北海道貿易物産振興会 |

| お申込み |

https://forms.gle/NR2N1BpTfthLRDSn6

※お申込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

令和6年10月20日(日)まで

※定員に達した場合はお断りする場合がございます。また参加希望企業が多い場合は各企業様からの参加を1名に限定させていただく場合がございます。 |

| お問い合わせ |

NPO法人ワインクラスター北海道 (担当:沼田) Email:emi@winecluster.org |

*終了後、会場にて交流会を開催予定(参加費1名1,000円当日現金にて集金)

2024.10.03

令和6年9月6日(金)より、北海道ワイン教育研究センター棟を一般の方にも開放し、北海道産ワインの有料試飲を開始いたします。

有料試飲は「北大ワインテイスティング・ラボ」と題し、広く一般の方に北海道産ワインの魅力を伝えるとともに、ワインの化学成分と嗜好性の関係に関する研究の一環としての意義もあります。札幌キャンパスで最も長い歴史をもつ建物の中で、北海道産ワインの魅力をお楽しみください。

| 開始時期 | 令和6年9月6日(金)から毎週金・土・日・月曜日(年末年始等は除く) |

|---|---|

| 開館時間 |

金曜日 12時00分~19時00分(LO:18時30分) 土曜日 10時30分~16時30分(LO:16時00分) 日曜日 10時30分~16時30分(LO:16時00分) 月曜日 10時30分~15時00分(LO:14時30分) |

| 場所 |

北海道ワイン教育研究センター棟ギャラリースペース(旧昆虫学及養蚕学教室) 札幌市北区北9条西8丁目 Googleマップで見る |

| 対象 | 20歳以上の方(20歳未満は飲酒できません) |

| 提供ワイン | 常時12種類以上(全て北海道産) |

| 提供方法 | コイン式ワインサーバーより、セルフサービスで提供 |

| 価格 | 1,500 円(税込) |

| お支払い方法 |

キャッシュレス決済 (クレジットカードや一部の電子マネーに対応しています。交通系 IC カードは使用できません) |

| 委託業者 | NPO 法人ワインクラスター北海道 |

| お問い合わせ先 |

北海道大学 北海道ワイン教育研究センター長 曾根輝雄(そねてるお) Eメール:sonet@agr.hokudai.ac.jp https://sites.google.com/view/research-for-hokkaido-wine/home ※テイスティング後、スマートフォンでアンケートにお答えいただくと、オリジナルポストカードなどの粗品を進呈します。 |

2024.09.01

| 開催日時 | 令和6年9月2日(月) 13時30分~16時00分 |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

| 運営 | 北海道ワインサステイナビリティ推進事業受託コンソーシアム |

| 場所 |

北海道大学 ワイン教育研究センター(旧昆⾍学及び養蚕学教室) 札幌市北区北9条西8丁目 Googleマップで見る |

| 事例発表自治体 | 余市町・中頓別町・弟子屈町・北海道(食産業振興課) |

| 対象 | ワイン振興に取り組む自治体や、振興局、関係機関の職員 |

| お申込み |

https://forms.gle/EnZ8nGhTWwo5M57D7

※参加申し込みフォームが開きます。 |

| 締め切り | 令和6年8月27日(火) |

| お問い合わせ先 |

ワインクラスター北海道 (担当:沼田) Eメール:emi@winecluster.org ※終了後、会場にて交流会を予定しております。(参加費1名1,000円当日現金) |

2024.08.10

道総研中央農業試験場では、醸造⽤ブドウ栽培初⼼者を対象に、基礎知識の向上と試験研究機関との交流・情報交換を⽬的に研修会を下記の通り実施します。

| 開催日時 | 令和6年7月24日(水) 13:30〜16:00 |

|---|---|

| 場所 |

|

| 対象者 |

・醸造用ブドウの新規就農5年以内または新規就農予定者 ・醸造用ブドウ栽培に関わりがあり基礎的な知見を知りたい方 |

| 定員 | 15名程度(定員を超えた場合は、現生産者かつ昨年参加されていない方を優先とします) |

| 内容 |

|

| 参加費 | 無料 |

| 参加申込み |

下記 URLからお申し込みください。 https://forms.gle/cpsE9xn4QrTWYDwDA ※参加申し込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

令和6年7月17日(水)17:00 まで

※定員を超えた場合は現⽣産者かつ昨年参加されていない⽅を優先の上、先着順とさせていただきます。 |

| その他 |

⼩⾬決⾏としますが、⼤⾬の場合は農業試験場講堂で座学中⼼の内容となります。 中央農試果樹園に直接お越しください。駐⾞スペースが狭いので、可能であれば乗り合わせてお越し下さい。(案内図別添) 「④質疑応答」の事前質問を受け付けます。申し込みの際にご記⼊ください。 |

| お問い合わせ先 |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業受託コンソーシアム NPO法⼈ワインクラスター北海道 沼⽥ emi@winecluster.org |

2024.06.25

生産圃場でのべと病の発生状況と気象との関係を調べ、気象データから有効な警戒情報を出せるかどうかを検討しています。北海道内のべと病の発生状況について情報を収集しますので、ご協力いただければ幸いです。

| お申込み |

下記フォームまたは調査用紙の提出(e-mail添付or郵送)にてお願いします。 【お申込みフォーム】 https://forms.gle/d3CQhxuDj8qcnQJh8 ※お申込みフォームが開きます。 【調査用紙】PDFダウンロード |

|---|---|

| 調査期間 |

令和6年8月20日(火)まで ※8月31日(土)までの提出をお願いします。 |

2024.06.03

北海道内の醸造用ぶどう生産者およびワイナリーを対象に、醸造用ぶどうの成分分析サービスを試行的に実施いたします。北海道大学もしくは道総研食品加工研究センター(一部北海道立工業技術センター)にて分析を実施し、収穫適期の見極めや、醸造に役立つデータを提供いたします。なお、分析結果は「北海道-ワインプラットフォーム」のデータベースとして活用(農園名・ワイナリー名は非公表)いたしますのでご了承ください。

| お申込み |

https://forms.gle/WqSw9EghbqgXwuWh7

※お申込みフォームが開きます。 |

|---|---|

| 締め切り |

令和6年7月19日(金)17:00まで 締め切り前に募集枠が埋まった場合はお断りすることもあります。 ※お申し込み内容に応じて、個別に打合せさせていただきます。 |

| お問い合わせ |

北海道ワインサステイナビリティ推進事業コンソーシアム事務局 株式会社GB産業化設計 (担当:金澤) TEL:011-211-4689 Email:gbkanazawa28@gmail.com |

2024.06.03

北海道の醸造⽤ブドウ・ワイン関連研究者・⽣産者・関係者が⼀堂に会し、現在の北海道のワイン教育研究・生産・地域連携についての状況を把握するとともに、ワイン産業やそれを取り巻く地域の持続可能性を⾼めるための意識を共有する機会とします。

| 開催日時 |

令和6年5月8日(水) 13:30〜13:35 開会の辞(野⼝伸農学研究院⻑) 13:35〜14:00 感謝状贈呈 14:00〜16:55 シンポジウム1 17:30〜19:30 ワインテイスティング 令和6年5月9日(木) 9:00〜10:15 ポスターセッション 10:30〜13:10 シンポジウム2 13:10〜13:20 閉会の辞(曾根輝雄北海道ワイン教育研究センター⻑) |

|---|---|

| 主催 | 北海道⼤学 北海道ワイン教育研究センター |

| 共催 | 北海道-ワインプラットフォーム・北海道⼤学⼤学院国際⾷資源学・チャレンジフィールド北海道 |

| 協力 | ロバスト農林⽔産⼯学国際連携教育拠点 |

| 場所 |

シンポジウム 北海道⼤学 学術交流会館 (⼤講堂) Googleマップで見る 交流会 北海道⼤学ワイン教育研究センター(旧昆⾍学及び養蚕学教室)プロモーションホール Googleマップで見る |

| 参集範囲 | 北海道または北海道をフィールドとしてワインに関わる研究を⾏っている研究者・学生・ワイン⽣産者・⾃治体職員(オンサイト:100名程度予定) |

| 参加費 | シンポジウム 無料、ワインテイスティング(交流会)4,000円 (学生 1,000円) |

| 申込み |

https://forms.gle/4dzbBZKk8nGpUCWk8

※お申込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ |

北海道大学 北海道ワイン教育研究センター セミナー事務局 Email:nouvellevague@agr.hokudai.ac.jp |

| 詳細 |

【特設HP】 https://sites.google.com/view/hokkaidowinesymposion3 【ご案内チラシ】 PDFダウンロード |

2024.04.23

北海道内でワイン造りに携わる方に対して、栽培・醸造技術およびマーケティングを中心とした経営力のレベルアップにつながる研修会を開催し、道産ワインの品質・ブランド向上を図ります。昨年度と同様、「新規参入コース」と「高度専門コース」の2つのコースで実施いたします。

| 研修期間 | 令和6年5月~令和7年2月頃 |

|---|---|

| 開催要領 | 令和6年度北海道ワインアカデミー開催要領(PDF) |

| 受講料 |

無料(全研修共通)

※ただし、会場までの移動費、宿泊費、食事代は個人負担となります。 |

| 申し込み方法 |

下記 URLからお申し込みください。 https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=MuQxXPgz ※上記以外の申込(電子メールや FAX、郵送、持参等)は受けかねますのでご注意ください。 |

| 締め切り |

令和6年4月17日(水)17:00 まで

※受講者は選考により決定し、別途結果をお知らせいたします。 |

| お問い合わせ |

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目 北海道経済部食関連産業局食産業振興課ブランド推進係 電話:011-204-5138 お問い合わせフォーム ※お問い合わせフォームが開きます。 |

| 詳細 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/107437.html |

2024.04.02

空知地域では、ワイン産地形成の取組を進めるため振興局においては、空知ワイン室を設置し、ワイナリーと連携し、栽培や醸造、人材育成、販路拡大等の施策を実施してきました。

一方、気候変動・社会情勢の変動への対策や地域の認知度の向上など、個々のワイナリーでは解決が難しい課題に対しては、ワイナリーが連携して取り組んでいくことが必要であり、今後、ますます高度化・複雑化していく課題に対応していくためには、更に連携を進め、組織化していくことが重要です。

今後の組織化を見据え、その意義やメリット、課題などについて、幅広い関係者の参画のもと、議論し、共有するためのセミナーを開催します。

| 開催日時 | 令和6年2月19日(月) 14:00~16:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

| 共催 | 北海道空知総合振興局 |

| 後援 | 空知シーニックバイウェイ |

| 会場 |

岩見沢市民会館・文化センター 1階「中ホール」 Googleマップで見る |

| 参集範囲 |

空知管内のワイナリー、ヴィンヤード、新規参入予定者 空知管内の自治体、観光協会、観光事業者、経済団体、金融機関、その他の事業者 北海道-ワインプラットフォーム構成員 ※空知地域以外の自治体、新規参入予定者、ワイン関連事業者も参加可能です。 |

| 参加申し込み |

https://forms.gle/qRiHk8xN6BXQ5KYa6

※申し込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ |

NPO法人ワインクラスター北海道 (担当:沼田) Email:emi@winecluster.org |

2024.02.11

北海道内のワイナリー数は2023年末時点で64と急増していますが、ワイナリーを経営していくためには、事業計画が重要なものとなります。

本セミナーでは、ニセコワイナリー本間様より実例を、北洋銀行様より事業計画策定や資金調達のポイントをお話しいただきます。ワイナリーや新規参入予定の方々には事業計画の重要性を改めて認識していただき、支援機関の方々にはワイナリーが抱える経営的な課題を把握していただき、今後の支援事業の参考としていただければ幸いです。

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

|---|---|

| 開催日時 | 令和6年1月22日(月) 14:30~17:00 |

| 会場 |

北海道大学ワイン研究センター (札幌市北区北9条西8丁目3 北海道大学農学部横 ホワイトとグリーンの建物) Googleマップで見る |

| 定員 | オフライン参加20名+オンライン参加30名程度 |

| 参集範囲 |

道内の醸造用ブドウ生産者、ワイナリー、新規参入予定者、支援機関、 北海道-ワインプラットフォーム運営委員 等 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加申し込み |

https://forms.gle/wK2yrxwR38mBDwYRA

※申し込みフォームが開きます。オンライン・オフラインともこちらからお申し込みいただけます。 |

2024.01.09

北海道では、近年ワイナリーの増加が著しく、道内の自治体においては、新規参入者の受入や支援、ワインを契機とした地域活性化の取り組みが推進されています。一方で、課題も多く自治体間での情報共有や課題解決に向けた意見交換の場の設置が期待されています。

本セミナーは、このようなニーズを踏まえ、昨年度に続き自治体のワイン振興施策や、地元ワイナリー等との取組事例の発表を通じて、自治体間の情報交換の場とすることを目的として開催いたします。

| 主催 |

北海道-ワインプラットフォーム |

|---|---|

| 開催日時 | 令和5年11月21日(火)15:00~17:30 |

| 会場 |

北海道大学 ワイン教育研究センター棟北海道大学ワイン研究センター (札幌市北区北9条西8丁目3 北海道大学農学部横 ホワイトとグリーンの建物) Googleマップで見る |

| 参集範囲 |

ワイン振興に取組む自治体や、振興局、関係機関の職員(40名程度) ※今回は、一般の方の参加はご遠慮いただいております。 |

| 事例発表 自治体とテーマ |

※テーマは変更となる場合があります。 |

| 締め切り | 11月17日(金) |

| 参加申し込み |

下記「申込書」にてお申し込みください。

※下記リンクをクリックでWordファイル「application-231121.docx」をダウンロードできます。 申込書(Wordファイル)ダウンロード |

| お問い合わせ・申込書送付先 |

ワインクラスター北海道 担当:沼田 Email:emi@winecluster.org |

2023.11.09

北海道-ワインプラットフォームと(一社)日本ワインブドウ栽培協会との共催で、セミナーを開催いたします。

バージニア工科大学准教授の荷田 瑞穂先生をお招きし、醸造用ぶどうの病害やウイルスへの対策などについて、ご講演いただきます。

専門的な内容になりますが、貴重な機会ですのでぜひお申し込みください。

| 開催日時 | 令和5年11月3日(金・祝)15時00分~19時00分 |

|---|---|

| 会場 | 京王プラザホテル札幌 |

| 講師 | バージニア工科大学 荷田 瑞穂准教授、Tremain Hatch氏 | 参加費 |

セミナー:4,000円(オンライン参加の場合は3,000円) 交流会:5,000円 ※セミナー後に別途開催される交流会に関しては、人数が限られていることから、生産者の方を優先させていただきます。ご理解の程よろしくお願いいたします。 |

| 申し込み期限 | 10月31日(火) |

| 参加申し込み |

https://peatix.com/event/3725768/view?k=3b9a278ce363867eefe4cfb63bdb0d6218202989 ※申し込みフォームが開きます。オンライン・オフラインともこちらからお申し込みいただけます。 |

2023.10.21

令和5年9月28日に「北海道大学ワイン研究センター(旧昆虫学及養蚕学教室)」が開所し、道産ワインのさらなる飛躍が期待されています。今後の北海道におけるワイン研究は、気候変動への対応、スマート農業技術の開発・導入、ワイン研究における専門人材の育成・定着等がミッションであり、本センターには道内外の研究者及び専門家のハブとなる機能の発揮が求められています。北海道-ワインプラットフォームでは、本センターの開所にあたり、道内外のワイン専門家を迎え、北海道ワイン産業の発展に向けての課題と提言をいただくセミナーを開催します。

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

|---|---|

| 開催日時 | 令和5年9月28日(木)13:30-16:00 |

| 場所 |

北海道大学農学部横 ホワイトとグリーンの建物) |

| 定員 | 50名 |

| 対象者 |

・北海道内のワイナリー&ヴィンヤード ・自治体、専門家、メディア、関連企業・団体 ・北海道-ワインプラットフォーム運営委員 等 ※今回は、一般の方の参加はご遠慮いただいております。 |

| 参加費用 | 無料 |

| 参加申し込み |

参加申し込み書

※参加申し込みフォームが開きます。 |

2023.9.13

道総研中央農業試験場では、醸造用ブドウ栽培初心者を対象に、基礎知識の向上と試験研究機関との交流・情報交換を目的に研修会を実施します。

なお、本研修会は、北海道で実施している「北海道ワインサステイナビリティ推進事業」の一環として開催するものです。

| 開催日時 | 令和5年8月22日(火)13:30-16:00 |

|---|---|

| 場所 |

|

| 対象者 |

・醸造用ブドウの新規就農5年以内または新規就農予定者 ・醸造用ブドウ栽培に関わりがあり基礎的な知見を知りたい方 |

| 定員 | 15名程度(定員を超えた場合は、現生産者を優先します) |

| 内容 |

①土壌診断の基礎 ~土壌断面調査と土壌診断からわかること~ ②ブドウ樹の根張り調査事例から ③生育調査の基本と実際 ~生育ステージの見方と栽培履歴~ ④農業試験場で取り組んでいる試験の紹介(圃場見学) ⑤質疑応答:「醸造用ブドウ栽培で普段困っていること」 アドバイザー: |

| 参加申込み |

添付の参加申込書に記入のうえ、8/16(水)までにお申し込みください。

※定員を超えた場合は、現生産者を優先の上、先着順とさせていただきます。 |

| 申込先 |

参加申込書

※参加申し込みフォームが開きます。 |

| 締め切り | 令和5年8月16日(木) |

| その他 |

・小雨決行しますが、大雨の場合は農業試験場講堂で座学中心の内容となります。 ・中央農試果樹園に直接お越し下さい。駐車スペースが狭いので、可能であれば乗り合わせてお越し下さい。 ・「⑤質疑応答」の質問がありましたら申込書にご記入下さい。 |

2023.8.2

ワイン産業に関する融合的な教育研究拠点として、北海道のワイン産業を持続的に発展させるための教育研究を行います。

URL: https://sites.google.com/view/research-for-hokkaido-wine

2023.5.25

北海道内でワイン造りに携わる方に対して、栽培・醸造技術およびマーケティングを中心とした経営力のレベルアップにつながる研修会を開催し、道産ワインの品質・ブランド向上を図ります。

| 研修期間 | 令和5年5月~令和6年2月頃 |

|---|---|

| コース |

新規参入コース/醸造用ぶどう栽培またはワイン醸造従事経験を有するが経験が浅い方(3年未満) 高度専門コース/醸造用ぶどう栽培またはワイン醸造従事経験が豊富な方(3年以上) |

| 開催要領 | 令和5年度北海道ワインアカデミー開催要領 (PDF 135KB) |

| 受講料 |

無料(全研修共通)

※ただし、会場までの移動費、宿泊費、食事代は個人負担となります。 |

| 申込み方法 |

下記 URLからお申し込みください。 https://www.harp.lg.jp/SksJuminWeb/EntryForm?id=RcthCo7Z ※上記以外の申込み(電子メールや FAX、郵送、持参等)は不可といたします。 |

| 締め切り |

4月 17 日(月)17:00 まで ※北海道が候補者を選定し、4月下旬〜5月上旬頃に電子メールにより通知いたします。 |

| お問い合わせ先 |

〒060-8588 札幌市中央区北3条西6丁目(北海道庁本庁舎9階) 北海道経済部食関連産業局食産業振興課ブランド推進係 担当:岩元 電話:011-204-5138 お問い合わせフォーム ※お問い合わせフォームが開きます。 |

| 詳細 | https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/107437.html |

2023.4.10

北海道の醸造用ブドウ・ワイン関連研究者・生産者・関係者が一堂に会し、現在の北海道のワイン教育研究・生産・地域連携についての状況を把握するとともに、ワイン産業やそれを取り巻く地域の持続可能性を高めるための意識を共有できる糸口になることを目的とします。

同時開催の「北海道ーワインプラットフォーム相談会」では醸造用ぶどう、ワインおよびその他ワイン関連に関するご相談を特設ブースにて随時受け付けます。

またワイン用分析装置OenoFoss™による分析作業の実演も行います。

分析をご希望される方は試料(10 mL程度)をお持ちください(※もろみはNG)。

| 開催日時 |

令和5年2⽉21⽇(⽕)シンポジウム 13:30〜17:30・ワインテイスティング (交流会) 18:00〜20:00 令和5年2⽉22⽇(水)シンポジウム 9:00〜14:10 |

|---|---|

| 主催 | 北海道大学大学院農学研究院 北海道ワインのヌーヴェルヴァーグ研究室・北海道ワイン教育研究センター |

| 共催 | 北海道-ワインプラットフォーム・「知」の集積と活用の場🄬 ロバスト農林水産工学研究開発プラットフォーム・北海道大学大学院国際食資源学・北海道大学 COI 食と健康の達人拠点・チャレンジフィールド北海道 |

| 協力 | ロバスト農林水産工学国際連携教育拠点 |

| 場所 |

|

| 定員 | 30名 |

| 対象者 |

|

| 参加費 | シンポジウム(相談会)無料、ワインテイスティング (交流会)3,500円 |

| 申込み・ お問い合わせ先 |

https://forms.gle/211sATnyKgf79pch6

※申込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

2月19日(日)

※オンライン参加に申込み期限はありません。 |

| 詳細 |

【特設HP】https://sites.google.com/view/hokkaidowinesymposion2 【ご案内チラシ】PDFダウンロード |

2023.2.10

ワインは飲む人を元気にするだけではなく、食や観光・人づくりを複層的に誘発し、地域経済の活力とともに、内在するテロワールのより一層の表出にも繋がります。

本セミナーでは、 北海道大学大学院農学研究院 曾根 輝雄教授をお迎えし「ワイン産業の活性化と地域づくりへの可能性」と題してご講演いただきます。またワインを核とした地域づくりにいち早く取り組んできた空知地域において、空知のワイン生産者が空知で輝く他産業の方と空知の未来について情報共有・意見交換し、その取り組みをさらに一歩進めるきっかけとなることを期待しています。

| 開催日時 | 令和5年2月13日(月)10:00〜12:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム |

| 場所 |

|

| 定員 | 30名 |

| 対象者 |

|

| 参加費 | 無料 |

| 申込み・ お問い合わせ先 |

https://forms.gle/ZV4UR8evM8hfjhmz7

※申込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

2月9日(木)

※定員になり次第締め切りとなります。ご了承ください。 |

2023.1.26

世界的に人気の北海道ですが、広すぎるがゆえに、その魅力の全容はなかなか伝えられていません。

「JP01」は、全道179市町村の現場に向き合った「地方の魅力」が

100ページを超えるボリュームで掲載されています。

今回は、縁あって『北海道-ワインプラットフォーム』の取り組みを記事にしていただきました。

ぜひデジタルブックでご一読ください!

2022.12.09

2045年の北海道は中核都市圏を除く大半の生産地域の人口が(2015年比)半減すると推計されており、生産地の維持・発展が大きな課題となっています。

一方、北海道大学では「ワインを核に地域の農食産業を活性化することで、家族や仲間と安心して心豊かに暮らし続けられる地域社会」をめざし、2023年春のオープンに向けて北海道ワイン教育研究センターと旧昆虫学および養蚕学教室の準備が進められています。

今回は、より多くの皆様とともに今後の道産ワインへの期待、そして北海道ワインバレー構想とワイン文化の発信地としての北海道大学への期待について考えて参りたいと存じます。

| 開催日時 |

11月24日(木) セミナー:15:30〜17:30 交流会:18:00〜20:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道-ワインプラットフォーム、 北海道大学ワイン教育研究センター |

| 場所 |

|

| 定員 | 35名 |

| 対象者 |

|

| 参加費 |

セミナー:無料 交流会:3,500円

※交流会参加のキャンセルは2日前までにご連絡ください。それ以降はキャンセル料が発生する場合がございます。 |

| 申込み・ お問い合わせ先 |

https://forms.gle/kGeQ6SAXPawjGz629

※申込みフォームが開きます(「お問い合わせ先」をご確認いただけます)。 |

| 締め切り |

11月18日(金)

※定員になり次第締め切りとなります。ご了承ください。 |

2022.11.11

いま、北海道でもっとも期待と注目を集めているのがOIV(国際ブドウ・ワイン機構)の登録品種となった「山幸」と、ここにきて急速に十勝地方に続々と誕生しているワイナリーの取組みや地域の産業クラスターを形成しつつある現状ではないでしょうか。

そこで本視察会ではワインに携わる有識者を対象に4ワイナリーを訪ね、山幸の源流をたどります。十勝地方のブドウ栽培・ワインづくりを通し、ワインを核とした食と文化の可能性を探り、関係者間の交流ならびに認識の共有や情報発信を図りたいと考えます。

各ワイナリーとも収穫&仕込みの最盛期にも関わらず、当視察会を受け入れてもらい、完熟期の山幸ブドウを間近に触れることができる貴重な会となりますので、ぜひご参加いただければ幸いです。

| 日時 | 令和4年10月12日(水)~13日(木) 1泊2日 |

|---|---|

| 対象 |

ワインに携わる仕事をしている方(小売、流通、飲食、観光、農業、食品製造) 北海道のワイン・ワイナリーを応援してくださる方(支援機関、官公庁、研究機関、メディア関係者など) 限定23名(バス乗車上限、スタッフ含みます) |

| 詳細 | PDFダウンロード |

2022.09.29

北海道では、4月にワインを核とした北海道ブランドの価値向上と食文化の創造を目的に「北海道-ワインプラットフォーム」を発足させます。

また、北海道大学では、総合的なワイン研究および教育拠点となる「北海道ワイン教育研究センター」を設立します。

2022.04.01

「北海道-ワインプラットフォーム」および「北海道ワイン教育研究センター」の組織の立ち上げにあたり、取り組み内容を紹介させていただく「HOKKAIDO WINE VALLEY キックオフミーティング」を開催します。

| 日時 | 令和4年4月13日(水)13:30~14:30 |

|---|---|

| 場所 | 北海道大学農学部 4階 大講堂(札幌市北区北9条西9丁目) |

| 次第 |

北海道ワインバレーの未来を語る フォトセッション 北海道ワイン教育研究センター棟予定施設見学 他 |

2022.04.01

「北海道-ワインプラットフォーム」では、道産ワインの振興を目的に、当相談サイトを開設しました。

醸造用ぶどう、ワイン、その他ワイン関連に関するご相談を受け付けますので、ご希望の皆様は、本サイトの「相談受付」からお問い合わせください。

2022.04.01

北海道池田町で独自開発され、日本で3番目の国際品種に登録された山幸を“学び、味わい、語る”をテーマに2部構成のランチ付ワイン講座を開催します。

| 開催日時 |

令和7年11月30日(日)13:00~17:00(入退場自由) 1部 11:00~11:45 北海道大学 北海道ワイン教育研究センター 2部 13:00~14:30 JRタワーホテル日航札幌36階「たいよう」 |

|---|---|

| 定員 | 60名 |

| 参加費 |

11,000円 ※One Harmony会員優待料金10,000円。 |

| 参加申し込み |

下記 URLからお申し込みください。 ※申込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ |

JRタワーホテル日航札幌 セールスグループ TEL:011-251-2200(10:00~18:00) |

| 詳細 |

PDFをご参照ください。 北海道大学×JRタワーホテル日航札幌「ワインアカデミー」ご案内PDF ※PDFファイルが開きます。 |

2025.11.07

北海道信用保証協会様が創業支援を行った、十勝ぶどう園株式会社様が運営する「十勝が丘ワイナリー」が創業情報誌「START-UP! BUSINESS SUPPORT TEAM JOURNAL VOL.029」巻頭に掲載されています。北海道‐ワインプラットフォームも巻末に紹介されていますので、ぜひご覧ください。

| 詳細 | 北海道信用保証協会WEBサイト:https://cgc-hokkaido.or.jp/news/?p=3450 |

|---|

2025.11.07

北海道では、10年前の約3倍の73のワイナリー(2025年9月末現在)が、個性豊かなワインを造っています。最近では、産地が全道に広がり、海外から老舗のワイナリーが進出するなど、そのポテンシャルに注目度が高まっています。北海道の食や観光の楽しみのひとつとなっていくことが期待され、ホテルやレストランにおける料理とのペアリング等、食産業との連携が求められています。今回のセミナーは最新のヴィンテージ情報やワイナリーの今について知っていただく内容となっていますので、ぜひ最新の情報を入手し、道産ワインの取り扱いにお役立てください。当日は北海道内のワイナリー27軒(予定)が出展し、全60銘柄程度のワイン試飲ができます。

| 開催日時 | 令和7年11月27日(木)13:00~17:00(入退場自由) |

|---|---|

| 主催 | 北海道 |

| 場所 |

ニューオータニイン札幌 2階鶴の間 札幌市中央区北2条西1丁目1-1 |

| 参集範囲 |

飲食業・酒類販売業・宿泊業等の道産ワイン関係事業者 ※当日は名刺をご持参ください。 |

| 参加費 | 無料 |

| 参加申し込み |

下記URLからお申し込みください。 https://forms.gle/5gJgTZfRnscf1sYy8 ※申込みフォームが開きます。 |

| その他 |

ワインの試飲がありますので、20歳以上の方のみご参加いただけます。 お車でのお越しはご遠慮ください。 |

| お問い合わせ |

NPO法人ワインクラスター北海道 Email:info@winecluster.org |

2025.11.04

令和7年2月に設立された「一般社団法人 空知ワイン協会」が、初めての主催 WineUnity〜空知と君のあいだに〜 を開催いたします。みなさまのお越しを生産者一同お待ちしております。

| 開催日時 |

令和7年9月6日(土) 栗山町 「栗山煉瓦創庫くりふと」 定員 100名 令和7年9月7日(日) 砂川市「まちなか交流施設すないる」 定員 150名 |

|---|---|

| 主催 | (一社)空知ワイン協会 |

| お申込み方法 |

下記URLからお申し込みください。 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5yIMvOXOvd5piCMd4srUknZtYp_qOxEokZykOmMBt_USaqg/viewform ※申込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

7月7日~22日

※7月23日に抽選結果をメールで通知します |

| 詳細 | https://wineunity.sorachiwine.jp/ |

2025.07.14

北海道ワイナリー協会主催、第29回「北を拓く道産ワインの夕べ」を開催いたします。平成8(1996)年から開催されている「北を拓く道産ワインの夕べ」は歴史と規模を誇る北海道で最大規模のワイン です。今回(第29回 令和7年)開催の出展ワイナリーは28社を予定しております。

| 開催日時 | 令和7年2月17日(月)18:30~20:30 ※受付18:00〜 |

|---|---|

| 主催 | 北海道ワイナリー協会 |

| 後援 | 北海道、札幌国税局 |

| 協力 | 食クラスター連携協議体、(一社)日本ソムリエ協会道央支部 |

| 会場 |

グランドメルキュール札幌大通公園 3階ホール「ボールルーム」 (札幌市中央区北1条西11丁目1番地1 旧ロイトン札幌) |

| 会費 |

8000円/1名

チケットはPeatixからの事前販売のみとなります |

| お申込み方法 |

https://29-hokkaido-wine-event.peatix.com/

Peatix(第29回北を拓く道産ワインの夕べ)より申込と決済をお願いします ※定員になりしだいチケット販売は終了します。 ※ワイン のため、20歳未満の方はご入場いただけません。 ※キャンセル、欠席につきましては返金できかねますのでご了承ください。 ※領収証はチケット申し込み完了後、Peatixからアクセスできます。なお、北海道ワイナリー協会は適格請求書発行事業者ではありませんので、適格領収書の発行はできないことをご了承ください。 |

2025.01.21

北海道産ワインの普及と愛飲者の拡大に寄与する人材を育成することを目的とし、NPO法人ワインクラスター北海道では、2025年3月に「北海道ワインバイザー検定」を初めて実施いたします。北海道産ワインについての歴史やブドウ品種等の知識ならびにテイスティング能力を検定試験によって確認し、合格者には北海道産ワインの普及や啓蒙に向けた活動を行っていただけるように認定証およびバッジを授与します。本検定が北海道のワインについて一定の共通の知識を広めていく礎になれば幸いです。

| 試験日 | 令和7年3月23日(日)13時~14時30分 |

|---|---|

| 申込期間 | 令和7年2月21日(金)まで |

| 試験会場 |

以下の2会場から選択 ①小樽経済センター 7階大ホール(小樽市稲穂2丁目22−1 小樽駅より徒歩3分 ) ②池田町農業技術研究所 研修室(池田町字清見83番地3 ワイン城より徒歩圏内 ) |

| 資格区分 | LEVEL1(初級) |

| 受験料 | 6,000円(税込) |

| 受験資格 |

一般の消費者の方々・北海道内のワイン生産者・北海道のワインを取り扱っていただいている全国のソムリエや酒販関係者・メディア関係・20歳以上の学生など、職業を問わず申込み日において20歳以上であること

※「十勝ワインバイザー」取得者は一部科目免除 |

| 申込方法 |

下記URLよりお申し込みと決済をお願いします。 https://winecluster.buyshop.jp/ 受験票を3月上旬に特定記録郵便でお送りします。当日は受験票と写真付きの公的機関発行の身分証明証をお持ちください。(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど) |

| 問合せ先 |

NPO法人ワインクラスター北海道 代表理事 阿部眞久 Email:abe@winecluster.org |

| 詳細 | https://winecluster.org/archives/11947/ |

2025.01.21

空知産ワインを核とした地域づくりにいち早く取り組んできた空知地域において、気候変動への対策やブランド力向上、ワインを通じた地域振興を図るため、管内のワイナリー等が組織化し、令和7年2月に「一般社団法人 空知ワイン協会」が設立される運びとなりました。つきましては、法人設立を記念し、空知のワイナリー等が他産業の方々と共に空知の未来について情報共有・意見交換し、その取り組みをさらに一歩進めるきっかけとなることを目的に「第3回空知ワイン会議」を開催いたします。

| 開催日時 | 令和7年2月7日(金)15:00~17:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道空知総合振興局/一般社団法人空知ワイン協会(令和7年2月設立予定) |

| 場所 | 「まなみーる」岩見沢市民会館・文化センター(岩見沢市9条西4丁目1-1) |

| 参加費 | 無料 |

| お申込み |

https://www.harp.lg.jp/wznoNIZI

※お申込みフォームが開きます |

| 交流会お申込み |

https://www.harp.lg.jp/Y4HEjXSc

※お申込みフォームが開きます ※終了後、会場にて生産者や研究機関など、ワイン関係者へ向けた交流会を開催予定(参加費1名5,000円当日現金にて集金) |

| 締め切り | 令和7年1月15日(水) まで |

| お問い合わせ先 | 産業振興部商工労働観光課 観光振興係 (担当:主事 上杉) |

2025.01.07

北海道は近年ワイナリーが増加しており、10年前の約3倍の66のワイナリー(8月末現在)が、個性豊かなワインを造っています。最近では産地が全道に広がり、海外から老舗のワイナリーが進出するなど、そのポテンシャルに注目度が高まっています。

北海道内のワイナリーが一堂に会する貴重な機会のため、ぜひ最新の情報を入手し、北海道産ワインの取り扱いにお役立てください。

| 開催日時 | 2024年11月27日(水)13:00~17:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道経済部 |

| 会場 |

ニューオータニイン札幌 2階鶴の間 札幌市中央区北2条西1丁目1-1 Googleマップで見る |

| 対象 |

飲食業、酒類販売業、宿泊業等の事業者 ※当日は名刺をご持参ください。 |

| 参加費 | 無料 |

| 内容 |

13:00~13:45 セミナー「今年のヴィンテージ情報とワイナリーのご紹介」 13:45~17:00 試飲商談会(入退場自由) |

| お申込み |

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfnyBi1UrhLJUtTEJG2p9c_bHaX78M93gWfcIyptAnC2VKfA/viewform

※申込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ先 |

(受託事業者)NPO法人ワインクラスター北海道 E-mail:info@winecluster.org |

・ワインの試飲がございますので、20歳未満の方はご参加いただけません。

・お車での来場はご遠慮ください。

2024.11.17

| 開催日時 | 令和6年8月3日(土)10:30~16:00[受付10:00~15:30] |

|---|---|

| 主催 | 公益財団法人北海道農業公社、北海道農政部 |

| 協賛 | 一般社団法人北海道農業会議 |

| 協力 | 北海道農業協同組合中央会(JAグループ北海道) |

| 会場 |

札幌コンベンションセンター Googleマップで見る |

| 対象 | 就農希望者 |

| 参加 | 無料 |

| URL | https://www.adhokkaido.or.jp/ninaite/info/4205/ |

| お問い合わせ先 |

公益財団法人北海道農業公社 北海道農業担い手育成センター TEL 011-271-2255 |

2024.06.24

北海道中小企業総合支援センターでは、北海道からの委託により、原油・原材料価格高騰等の影響により厳しい経営環境にある中小企業・小規模事業者を対象に、各事業者の経営課題(経営改善、資金繰り、事業承継、販路開拓、生産性向上、衛生管理、新製品開発等)に応じて、専門家派遣等の指導・助言による経営支援を行います。

| 主催 | 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター |

|---|---|

| URL | https://www.hsc.or.jp/consul/expert_kaizen/ |

| お申込み |

https://forms.gle/132Q53vBXKyJif7F6 ※申込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ先 |

公益財団法人北海道中小企業総合支援センター[経営支援部] TEL 011-232-2402 FAX 011-232-2011 E-mail keieishien@hsc.or.jp |

2024.06.24

| 開催日時 | 令和6年6月25日(火)10:00~16:00 |

|---|---|

| 主催 | 北海道立総合研究機構 産業技術環境研究本部 食品加工研究センター |

| 会場 |

Googleマップで見る ※官能評価実習を行いますので、車での来所はご遠慮ください。 |

| 対象 | 北海道産のワインについて関心のある方 |

| 参加 | 無料 |

| お申込み | 応募者多数のため、申し込みは締め切りました。 |

| お問い合わせ先 | 食品加工研究センター 食品技術支援グループ >TEL 011-387-4132(担当:田村) |

2024.06.24

| 開催日時 | 令和6年5月13日(月)13:55〜14:55 |

|---|---|

| 主催 | 北海道 |

| 場所 |

オンライン(zoom)にて開催 ※講義の録画・録音・撮影はご遠慮ください。 |

| 受講料 | 無料 |

| お申込み |

https://forms.gle/oCm2WUi86D8P21DZ7 ※申込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ先 |

北海道ワインアカデミー事務局 (NPO法人ワインクラスター北海道) mail:info@winecluster.org |

2024.05.09

| 開催日時 | 令和6年2月15日(木) 18:30~20:30 ※開場18:00 |

|---|---|

| 会場 |

会場 札幌パークホテル パークホール(3階) Googleマップで見る |

| 会費 | 8000円/1名 |

| URL | https://winecluster.org/archives/10945/ |

2024.02.11

| 開催日時 | 令和6年2月15日(木) 10:00~16:00 |

|---|---|

| 会場 |

かでる2・7 (北海道立道民活動センター) Googleマップで見る |

| 参加 | 無料 |

| URL |

https://www.hro.or.jp/upload/49444/42annaiv3.pdf

・ポスター展示に職員がおりますので、より詳細について質問できます。 |

2024.02.11

農林中金総合研究所では、日本酒のほか、日本ワイン、地ビール、焼酎、クラフトジンなども含めたお酒を起点とする地域振興に関するセミナーをZoomウェビナーによるオンライン開催いたします。

| 開催日時 | 令和5年11月15日(水)12:00-13:30 |

|---|---|

| 講師 | 農林中金総合研究所主事研究員 長谷 祐氏 |

| 参加費用 | 無料 |

| 対象者 | どなたでもご参加いただけます。 |

| 参加申し込み |

https://zoom.us/webinar/register/WN_TrHBb0aDSCyryuJYESn1Jg ※申し込みフォームが開きます。 |

2023.10.21

北海道最大級のラインナップで開催する、北海道産ワインの祭典!!

道内40社を超えるワイナリー&ヴィンヤードから総計200種以上の道産ワインを提供します。

ワイン選びを相談できるワインガイドが常駐して

道産ワインの魅力について色々教えていただける

です。

| 開催日時 | 令和5年5月17日(水)・28日(日) 10:00~21:00 ※ラストオーダー20:30 |

|---|---|

| 場所 |

〒060-0042 北海道札幌市中央区大通西7丁目 Googleマップで見る |

| URL | https://lilac-7-6.com/area07/ |

| 開催日時 | 令和5年5月18日(木) 14:30〜16:40 |

|---|---|

| 主催 | 北海道 |

| 場所 |

オンライン(zoom)にて開催 ※講義の録画・録音・撮影はご遠慮ください。 |

| 対象 | 北海道産のワインについて関心のある方 |

| 受講料 | 無料 |

| お申込み |

https://forms.gle/wKebnAAjnsBgvX7z8 ※申込みフォームが開きます。 |

| お問い合わせ先 |

北海道ワインアカデミー事務局 (NPO法人ワインクラスター北海道) mail:info@winecluster.org |

日本が誇る文化である「伝統的酒造り」が、2022年3月に「ユネスコ無形文化遺産」に提案されました。

これを記念し、2013年に「ユネスコ無形文化遺産」に登録されている「クヴェヴリワイン」の産地「ジョージア」の大使を迎え「伝統的酒造り シンポジウムin北海道」を開催いたします。

北海道の伝統的な酒造りや、北海道のワイン造りにも影響を与えているジョージアのクヴェヴリワインと北海道産ワインに焦点を当て、それらの有識者を交えたトークセッションを行います。

こうじを使った甘酒づくり体験や、伝統的酒造りについて理解を深めるためのパネル展示もあります。ぜひご参加ください。

| 開催日時 |

令和5年3月23日(木)・24日(金) 第1部(甘酒づくり体験) 15:00~16:30 第2部(トークセッション) 17:30~18:15・19:00~19:45 |

|---|---|

| 主催 | 札幌国税局 |

| 共催 | 日本の伝統的なこうじ菌を使った酒造り技術の保存会・文化庁・ 独立行政法人酒類総合研究所 |

| 協力 | 北海道 |

| 場所 |

札幌駅前通地下歩行空間 北3条交差点広場(西) Googleマップで見る |

| 参加 | 無料 |

| 申込み・ お問い合わせ先 |

https://www.sakezukuri-hokkaido.jp/index.html |

| 締め切り |

3月13日(月) ※応募者多数の場合は抽選になります。 |

道産ワイン懇談会が主催する「北を拓く道産ワインの夕べ」はこの度、3年振りのリアル開催をいたします。今回は過去最多となる24のワイナリーが出展し、そのうち6社は初出展となります。生産者自らのブース出展とワインのみの出品ワイナリーの製品を合わせると会場には75種類以上もの北海道産ワインが揃います。たくさんのみなさまにご参加をいただきたく、これまでご参加されたことのない方もぜひこの機会にお越しください!

| 開催日時 | 令和5年2月16日(木)18:30〜20:30 ※開場18:00 |

|---|---|

| 主催 | 道産ワイン懇談会 |

| 後援 | 北海道・札幌国税局 |

| 協力 | 食クラスター連携協議体・(一社)日本ソムリエ協会道央支部 |

| 場所 |

ホテルロイトン札幌 3階ロイトンホール Googleマップで見る |

| 定員 | 600名 |

| 参加費 |

6,500円/1名

※チケットはインターネットでの事前販売のみとなります。 |

| チケット販売 |

https://peatix.com/event/3463476 ※申込みフォームが開きます。 |

| 締め切り |

2月15日(水) ※コンビニ/ATM でのお支払いは、2月14日(火)で締め切られます。 |

| URL | http://winecluster.org/archives/10792/ |

ふらのワインとともに道産ワインを語るプレミアム対談

| 開催日 | 1月23日(月) |

|---|---|

| 開催時間 | 対談&試飲16:00~17:30 交流会18:00~20:00 |

| 主催 | 北海道ーワインプラットフォーム |

| 場所 |

ビストロ ポ・プーレ(旭川市4条通り7丁目買物公園通) Googleマップで見る |

| 定員 | 16名 |

| 参加費 | 対談&試飲:1,000円 対談&試飲+交流会:5,000円 |

| お申込み |

https://forms.gle/HZa66fxe5metvZ8u6 ※申込みフォームが開きます。 |

※1月23日(月)〜1月28日(土)の期間中、旭川市内の4店舗で北海道上川産のワインが楽しめます。(有料)

詳しくは各店舗にご確認ください。

開催日

函館 11月 8日(火) 13:30〜17:00

旭川 11月21日(月) 13:30〜17:00

札幌 11月29日(火) 13:00〜17:00

対象者 飲食業、酒類販売業、宿泊業等の道産ワイン関係事業者

「NPO法人北海道ワインクラスター」ウェブサイトのフォームより、ご希望のセミナーにお申込みください。

開催日 9月4日(日)

開催時間 10:00~15:00

会場 清水山(エリア:富良野ワイン工場・清水山グリーンランド)

開催日 9月3日(土)

開催時間 10:00~15:00

会場 岩見沢駅東市民広場(岩見沢市有明町南1番地14)

URL https://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/wineroad/sorachiwinepicnic1.html

配信日時 7月9日(土)15:00〜17:00

開催日 7月1日(金)2日(土)3日(日)の3日間

開催時間 11:00〜18:30(最終日は17:00まで)

会場 札幌大通公園8丁目特設会場(札幌市中央区大通西8丁目)

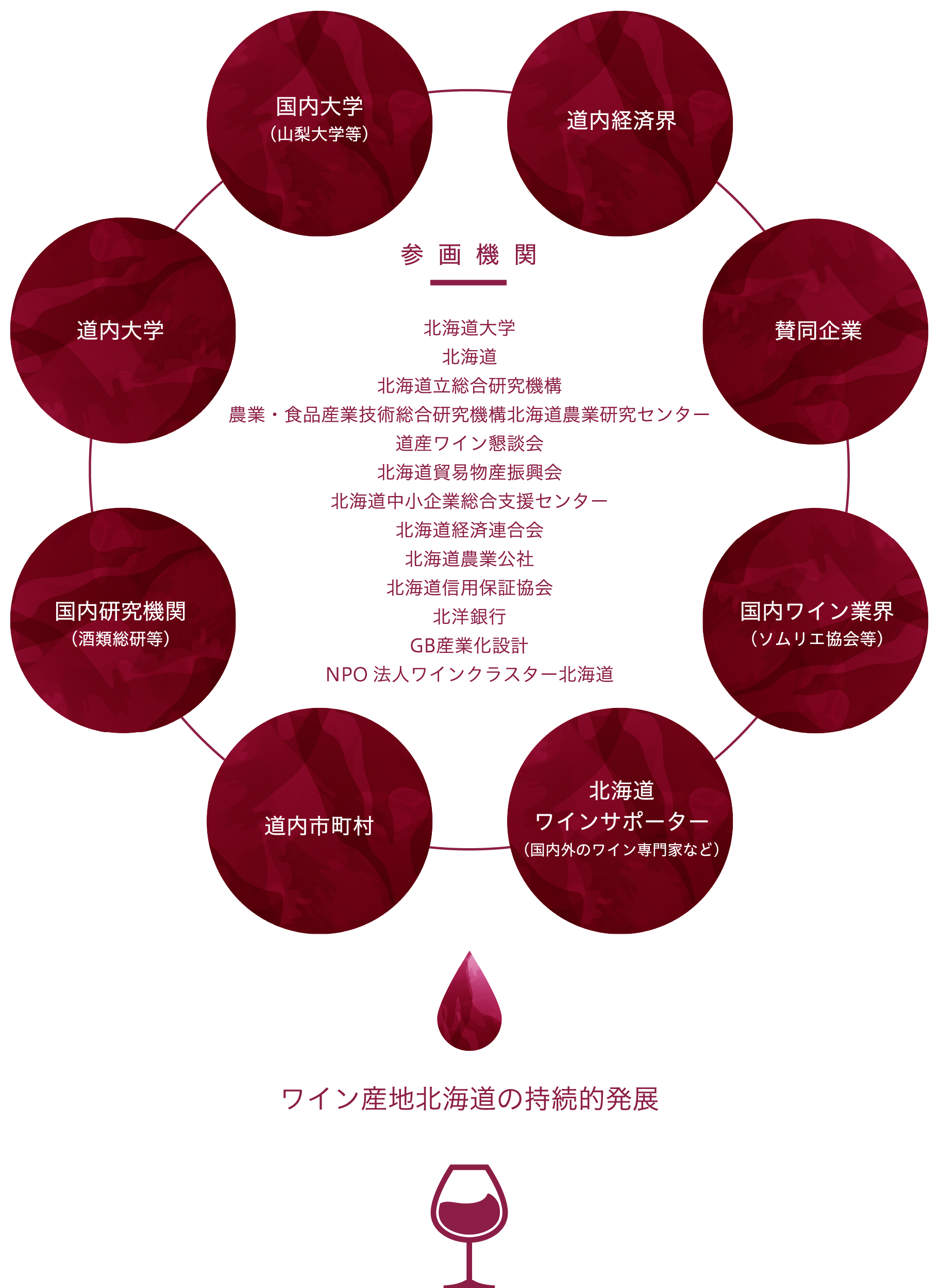

包括的なワイン産地形成の観点から栽培醸造支援・経営相談から

人材育成や技術的なサポートまでサスティナブルなサポートを実施します。

醸造用ぶどう栽培、ワイン製造に新規で取り組む方向けに参考となる図書を紹介します。

北海道の風土に合った栽培技術・統計データやワインに関連した最新の情報が掲載されています。

ご相談は事業地を北海道とする方、もしくは今後、北海道を事業地として検討している方を対象としています。

それぞれの分野の専門知識を持った参画機関が連携し、効率的な支援をいたします。

お気軽にお問い合わせください。

ぶどう栽培には様々な知識や技術が必要となります。用語も含め、ぶどうの栽培に関する書籍、手引きで基礎知識を身につけながら、就農を考えましょう。

その上で、必要な技術を身に着けるため、農業研修を受けることも検討しましょう。北海道-ワインプラットフォームでも参考となる図書を紹介しています。

一般的には、一定期間就農予定地・希望地で農業研修を受けて営農に必要な知識・技術を習得した後、就農が確実となった段階で地域の関係機関の指導を受けて「青年等就農計画」を作成し、市町村長に「認定新規就農者」の認定を申請します。

就農に必須ではありませんが、認定されると、例えば就農時に補助金の対象になる、税制面で優遇される、といった支援が受けられます。北海道農業公社では、各機関と連携し新規就農希望者への情報提供・就農相談を行っています。

いくつかのパターンが考えられます。

① 市町村等から紹介を受け、ぶどう生産者の元で農業研修を受ける。

② 自力で農業研修を受け入れるぶどう生産者を探し、その元で研修を受ける。

③ 北海道では醸造用ブドウ栽培ワイン醸造の経験が浅い方(3年未満)対象の北海道ワインアカデミーを受講。※令和4年度の受講は締め切り

④ 北海道立総合研究機構の試験圃場も視察可能(要連絡調整)。

北海道は地域によって積雪量や気温、日照量に大きな違いがあり、また同じ地域でも土壌の質によって栽培に適するかどうかを見極める必要があります。農地の選定について必要な情報をご自身で収集することが重要です。

国税庁:https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/sake/sakagura/index.htm

GI Hokkaido:https://winesofhokkaido.com/#about

北海道庁:https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kz/sss/wineindustry.html

農研機構「e-土壌図」:https://soil-inventory.rad.naro.go.jp/figure.html

道総研農業研究本部「土の素顔」:

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/center/seika/soilprofile2/index.html

道総研農業研究本部「地力保全基本調査による北海道の耕地土壌図」:

https://www.hro.or.jp/list/agricultural/research/chuo/kankyou/soilmap2/map_index.htm

※就農できる地域(市町村)を先に決めてその土地に合う栽培品種を検討するか、栽培したいブドウ品種のイメージが先にあって、その適正地域で土地を探すか、主に2つのパターンが考えられます。

農地を買ったり借りたりするには、市町村農業委員会会長の許可を受けるか、市町村が行う「農用地利用集積計画」の公告のいずれかが必要です。売買・賃借のいずれも、市町村農業委員会の許可などが必要ですので、まずは農業委員会の事務局または各(総合)振興局の農務課で相談してください。

令和4年4月に設立された、北海道大学を中核とした産学官金連携によるワイン産業支援組織です。

構成する各支援機関の機能を活用し、人材育成や経営、マーケティングなど、

品質向上や競争力強化のための必要な支援を行います。

北海道-ワインプラットフォーム運営委員会 |

|

|---|---|

| 構成員 |

|

| 役割 |

事業計画の策定、各支援サービスの管理、 データベースの運営 各支援機関の実績把握、事業者へのフィードバック 等 |

| 事務局 |

|

『ワインレポート北海道』は、生産者によるワインの品質向上やワイン関係事業者等による道産ワインへの関心向上等を目的としています。2019年度から北海道大学や道内研究機関等が収集・蓄積してきた「気象・果汁・ワイン・土壌等」に関するデータをもとに、醸造用ブドウやワインの傾向を取りまとめ、毎年発行するものです。

『ワインレポート北海道』をご覧になりたい方はメルマガ会員にご登録ください。

毎年発行する『ワインレポート北海道』のダウンロード情報や、北海道-ワインプラットフォームからのお知らせなどを配信します。ご関心のある皆さま、ご登録をお願いします。

※『ワインレポート北海道』の閲覧